ページコンテンツ

フルリモートでの対応も可能です

はじめまして。

弥生会計を得意としている税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。

こちらのウェブサイトにご訪問いただきありがとうございます。

当事務所では、弥生会計ユーザーである法人のお客様の税務を承っています。

事業を法人化すると節税できる場合があります。

これから会社設立を検討されているお客様のサポートも承ります。

昨今ではリモートワークが一般的になってきました。

そこで新たなニーズとして税理士とのやりとりもフルリモートで行いたいというお客様が増えています。

そのような要望に応えるために業務をブラッシュアップしてリモート体制を整えました。

税理士に会いに行くにも来てもらうにも面倒に感じることはありませんか?

たしかに会いに行くには移動が手間ですし、来てもらうにも準備などに時間がかかりますよね。

その手間を省いたり時間を節約したりすることができれば、より効率的に仕事を進められると思います。

是非その効率化のお手伝いをさせてください。

昔ながらの税務や経理の方法に慣れてしまっていて、新しい時代の流れについていけないというお客様が多くいらっしゃるかと思います。

どうかその重い腰を上げてみてください。

驚くほど劇的に経理業務が楽になるかもしれません。

経理方法の変化には負荷が生じますが、それも最初のうちだけです。

慣れてしまえば今までなんて非効率なことをやっていたのだろうとお感じになるかと思います。

ここでは、当事務所のフルリモート対応での税務サービスの内容について紹介します。

きっと税理士とスムースにやりとりをしたいお客様のお役に立てるはずです。

年一決算のみの税務申告も承ります

当方では、法人のお客様に向けて顧問サービスだけではなく、年1回の決算のみの税務サービスをも提供しています。

年一決算のみであるため、月額顧問料は発生しません。

したがって、税務にかかるコストを安く抑えたいお客様にはうってつけのサービスとなっています。

基本的にはフルリモートでの対応となっています。

直接お会いすることなく税務申告まで完了させることができます。

この点についてもお忙しいお客様に配慮したサービスとなっています。

年一決算のみ税務サービスの内容

年一決算のみ税務サービスに含まれるものと含まれないものをご案内します。

年一決算のみ税務サービスに含まれるもの

・年1回の決算書の作成

・年1回の確定申告書の作成(法人税等及び消費税)

・年1回の電子申告

年一決算のみ税務サービスに含まれないもの

・税務相談

・給与計算及び年末調整

・源泉所得税の納付書の作成

・法定調書の作成&提出

・償却資産税申告書の作成&提出

記帳方法は柔軟にお客様のスタイルに合わせます

会計帳簿の記帳については、できる限りお客様のご都合とすり合わせて最適な方法をご提案させていただきたいと思います。

ご要望がありましたら初回のWEBミーティングで詳しくお聞きしますので、お気軽にご相談ください。

記帳を当事務所におまかせいただく場合は、基本的にはお客様に次の作業をご担当いただきます。

・弥生会計データのご共有

・紙証憑の整理(スキャナ保存でも可)

・データ証憑の整理

・補助簿の作成(任意)

詳細は別項目で説明していますので、そちらをご覧ください。

データは、クラウドストレージ、弥生ドライブ、またはスマート証憑管理でご共有いただけると申告までの作業が円滑に進みます。

詳細は別項目で説明していますので、そちらをご覧ください。

記帳を自社で入力されている場合も、柔軟にお客様のスタイルに合わせられるように努めています。

ご要望があれば検討しますので、遠慮せずにお伝えください。

メールやチャットツールが主な連絡手段

基本的に連絡はメールまたはChatworkで行っていただいています。

軽量なデータについても添付ファイルで送受信できます。

メールでの税務相談は一般的な内容であれば顧問サービスに含まれていますのでお気軽にご連絡ください。

例外として別途相談料を頂戴する場合には事前にその旨をお伝えしお見積りを差し上げます。

内容が高度であったり、シミュレーションなど相応の作業量が必要であったりする場合などがそれに該当します。

緊急の場合や口頭の方が手っ取り早い場合にはお電話やWEBミーティングでの対応も承っています。

こちらからご連絡を差し上げる際は、まずはメールまたはChatworkでのメッセージをお送りするようにしています。

いきなりお電話をおかけすることはほとんどありません。

Chatworkにも対応

メールの代わりにチャットワークでのご連絡も承っています。

フルリモートでのやりとりを希望されるお客様の中には、チャットワークに慣れ親しんでいる方が多くいらっしゃいます。

そのようなお客様からご要望をいただいて当事務所でもChatworkを導入したという経緯があります。

たしかに一度チャットワークに慣れてしまうとメールを不便に感じることもあります。

初回のお問い合わせについてもChatworkでご連絡いただくことができます。

是非ご利用ください。

弥生ドライブやスマート証憑管理などのクラウドストレージを活用

お客様の記帳スタイルによりますが、会計に関する証憑などのデータは基本的にクラウドストレージ、弥生ドライブ、またはスマート証憑管理に格納していただいています。

そして、最長10年の法定保存期間に渡ってそのデータを保管していただくことになります。

クラウドストレージの種類は共有リンクにより当方でも閲覧できれば何でも結構です。

Googleドライブ、One Drive、Dropbox、iCloudのいずれかをご利用されているお客様がほとんどです。

具体的にクラウドに格納していただくデータは次のとおりです。

・データで入手した証憑(PDFなど)

・紙で入手した証憑のうち重要性が高いものをスキャンしたもの

・補助簿などのスプレッドシート

このクラウドストレージの活用こそがフルリモート対応の肝だといえます。

スキャナが便利

全員のお客様に必須というわけではありませんが、スキャナをご活用いただくととても便利です。

高速スキャナであれば大量の領収書などを素早くデータ化することができます。

電子帳簿保存法に対応した方法でデータ化した場合は、そのデータの保管さえすれば紙での保管は不要になります。

紙だとかさばるためデータで保管したいというお客様にはスキャナで読み込んでいただいています。

反対にデータの管理に自信がないため紙の証憑については、紙のままで保管しておきたいというお客様もいらっしゃいます。

そのようなお客様はスキャナがなくてもそれほど問題ありません。

当事務所では紙の書類のすべてを確認することはしないからです。

金額が大きいなど重要性が高そうなものだけ内容を確かめます。

したがって、多くの場合はスマートフォンで写真を撮ってご送信いただければそれだけで十分です。

Webミーティングで相談

面談は初回からWebミーティングで行っています。

(直接の面会をご希望の場合は当事務所までお越しいただくことも可能です。)

ほとんどのお客様とはWebミーティングのみでしかお話ししたことがありません。

実際にお会いしたことがある方はほんの一握りです。

Webミーティングに使用するアプリはMicrosoft TeamsかGoogle Meetです。

Teamsであればアプリもアカウントも不要です。

MeetではGoogleアカウントが必要です。

(以前はZoomも使用していましたがサービスの質が低下したため、最近では使わなくなりました。)

期中の税務相談は基本的にメールでお送りいただくようにお願いしています。

しかしながらWebミーティングの方が手っ取り早いこともあります。

そのようなときは顧問料の範囲内でWebミーティングを承っています。

(内容が高度であったり、シミュレーションなど相応の作業量が必要であったりする場合などは別途料金が発生することもあります。その場合はその旨とお見積りを事前にお伝えします。)

紙エビデンスをシンプルに整理

まず、原本をご郵送していただく必要はありません。

下記の方法による保管と、税込10万円以上のもの及び特殊なものをデータ化して格納していただくだけで結構です。

当方では紙の証憑(エビデンスのこと)のすべてに目を通すわけではありません。

つまり、重要度が高いものだけを税理士が確認できるようにしていただければ十分ということです。

紙で入手した領収書などの証憑は、基本的に紙のまま保管していただくようにしています。

後述する電子帳簿保存法に対応したスキャナ保存を行った場合についても、念のために紙の原本を保管しておくことをお勧めしています。

契約書や申込書など特殊なものは、例外としてスキャンするなどしてデータをフォルダ「契約関係等」に格納していただきます。

【スキャナ保存を行わない場合】

①税込10万円以上のものと税込10万円未満のものに分けていただきます。

②〈税込10万円未満のもの〉月ごとに分けていただきます。

③〈税込10万円未満のもの〉勘定科目ごと(消耗品費、旅費交通費、交際費など)に分けていただきます。

勘定科目を分ける基準についてはこちらからご案内を差し上げます。

④〈税込10万円未満のもの〉そして、最大20枚ごとの束にまとめて「3月交際費」などと記載した付箋を貼り、その付箋ごとホチキスなどでまとめていただきます。

仮に3月分の交際費の証憑が52枚ある時は、20枚-20枚-12枚に分けてください。

そして付箋には「3月交際費①」、「3月交際費②」、「3月交際費③」などと通し番号を記載してください。

⑤〈税込10万円以上のもの〉スキャンしてPDFにしてフォルダ「10万円以上リスト」に格納していただきます。

スキャナがないお客様は写真データをJPEGで格納してください。

紙証憑の原本は10万円以上のものとしてまとめて保管しておいてください。

以上です。

至ってシンプルなため、どなたでも短時間で作業していただけると思います。

【電子帳簿保存法に対応したスキャナ保存を行う場合】

スキャナ保存を行う場合には、弥生会計またはスマート証憑管理で証憑をデータを閲覧できるため特別なご対応は不要です。

念のためにスキャナ保存後も紙のまま保管しておくようにしてください。

もし、どうしてもスキャナ保存した紙証憑を廃棄したい場合はそのようにしていただいて構いません。

ただし、その場合においても金額が大きいものなど重要性が高そうなものだけは保管しておくと万一の時にも安心かと思います。

【契約書や申込書など特殊なもの】

スキャンするなどしてデータをフォルダ「契約関係等」に格納してください。

データ証憑をきちんと整理

電子帳簿保存法の規定により基本的にデータで入手した証憑はデータで保管しておく必要があります。

データで入手したものを紙に印刷して保管しておいたとしても保存要件を満たさない場合があることにご留意ください。

したがって、データで入手した証憑はデータのまま保管していただきます。

弥生会計への取込みはこちらの方法で整理してから行われることをおすすめします。

【通帳】

「通帳」フォルダを作成してCSVを格納していただきます。

※PDFでも構いません。

通帳のCSVは月ごとに分ける必要はありません。

むしろ1つのデータにまとまっているほうが助かります。

ファイル名については「PAYPAY_20240101-20240905」というように銀行名と期間がわかるようにしてください。

【入金】

「入金」フォルダを作成していただきます。

次に、1つ下の階層に「2024.9」というように月別のフォルダを作成してください。

ファイル名は、「202409_500000y_amazon」のように、証憑が発行された年月日(または対応する期間など)、金額、相手方を記載していただきます。

相手方については、例えばドンキホーテをdonkiとするなど、識別が可能な範囲内で略称などを用いても構いません。

【出金】

「出金」フォルダを作成していただきます。

ひとまず月別に分けることなく当該フォルダにデータを格納してください。

ファイル名は、「20240217_6600y_amazon」のように、証憑が発行された年月日、金額、相手方(購入先)を記載していただきます。

相手方については、上記と同じくドンキホーテをdonkiとするなど、識別が可能な範囲内で略称などを用いても構いません。

次に税込10万円以上のものについては、フォルダ「10万円以上リスト」に格納していただきます。

【契約書や申込書など特殊なもの】

データをフォルダ「契約関係等」に格納してください。

エビデンスの整理方法の例外

上記でご紹介した証憑の整理方法は原則的なものです。

例外として一式をひとまとめにしておいた方がわかりやすい取引については、フォルダ「契約関係等」内にさらに個別のフォルダを作成してそちらに格納していただきます。

紙の証憑についてもデータ化していただく必要があることにご留意ください。

一式をひとまとめにしておいた方がわかりやすい取引の例は次の通りです。

・車両の購入or売却

(申込書、契約書、領収書、車検証、ローン関係書類、自動車保険関係書類など)

・不動産の購入or売却

(売買契約書、領収書、精算書、振込受付書、登記簿、評価証明書、ローン関係書類、火災保険関係書類など)

・建物の賃貸契約や契約解除

(賃貸契約書、領収書、入居退去に係る精算書など)

・銀行などの金融機関からの資金の借り入れ

(金銭消費貸借契約書、領収書、返済予定表、ローン手数料計算書など)

・工事契約

(見積書、請求書、領収書など)

・電話やインターネットの契約

・リース契約

・各種サブスクリプション契約

補助簿を作成していただく方法

お客様によっては補助簿というものをご作成いただいています。

スキャナ保存を行っていないお客様には補助簿での記帳をおすすめしています。

お客様によってはスキャナ保存を行うより簡単だと思います。

補助簿…?何か面倒そうだな…?と思われるかもしれません。

しかし、そうでもないです。

どうかご安心ください。

まず、そもそもすべてのお客様に作成していただく必要はありません。

また、作成していただく場合でも、それほど難しいものではありませんし時間もかかりません。

できるだけお客様の経理業務の負担を減らすべく設計してあるためです。

補助簿は、Excelなどの表計算ソフトで作成していただきます。

GoogleのスプレッドシートやAppleのNumbersで作成した場合は、Excel形式で保存していただければ互換性の問題は生じません。

また、紙で入手した証憑とデータで入手した証憑とで別のシートに分けてご入力いただきます。

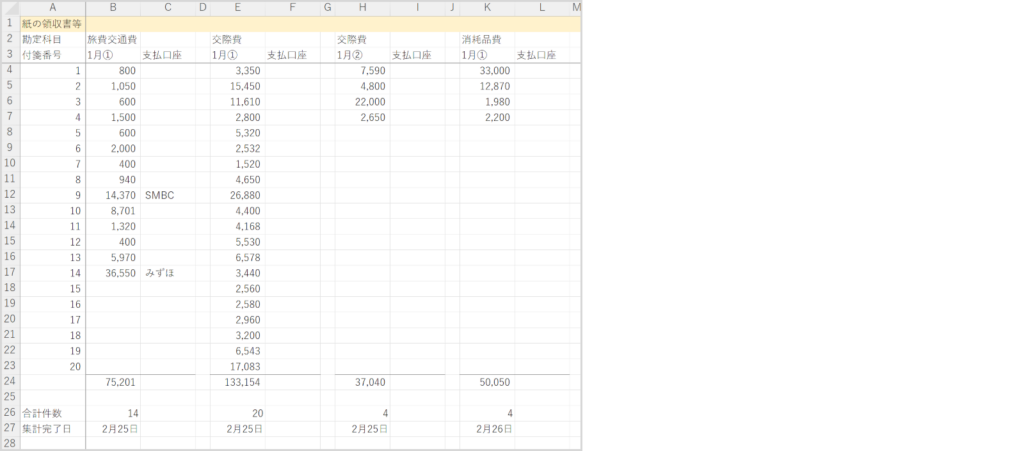

【紙で入手した証憑】

※「紙エビデンスをシンプルに整理」参照

入力していただく項目は次のとおりです。

まず、先頭あたりの行に付箋に記載した内容を入力していただきます。

・勘定科目

・月

・通し番号

次にその列の下に向かって証憑の順番通りに金額を入力していただきます。

すると、あらかじめ設定してある関数により自動的に合計額及び件数が計算されます。

法人口座から支払ったものについては金額の横に銀行名を記載してください。

確認のためその束の枚数と集計完了日を記載していただければ、その束についての入力は完了です。

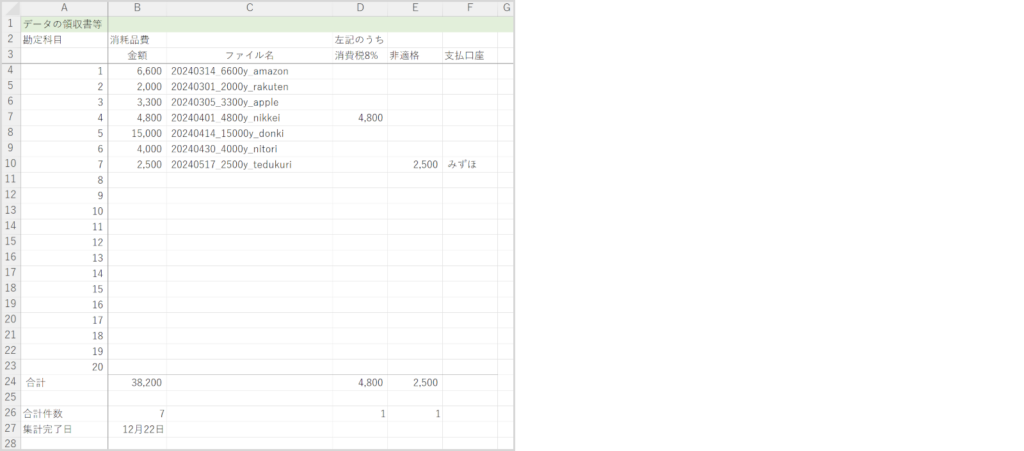

文章の説明だけだとわかりにくいと思いますので、次の画像をご覧ください。

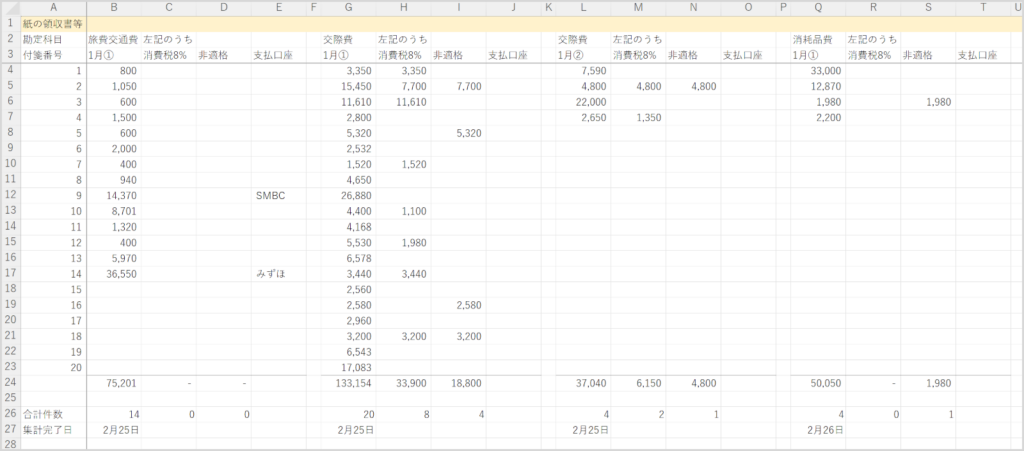

消費税課税事業者のうち簡易課税制度を選択されていないお客様については、少しだけ複雑になります。

まず、税率8%分の金額を併記していただきます。

また、インボイス非適格のものについても金額を併記していただきます。

こちらの併記の方法は、次の画像をご覧ください。

以上です。

いかがでしょうか。それほどの手間ではないと思います。

【データで入手した証憑】

データ証憑についても、紙証憑紙証憑の入力方法とほとんど同じです。

しかしながら、データ名も入力していただく点が最大の違いです。

一見、大変そうに見えるかもしれませんが、データをフォルダに格納する際につけた名前をコピーして貼り付けていただくだけです。

入力例として、次の画像をご覧ください。

消費税課税事業者のうち簡易課税制度を選択されていないお客様については、少しだけ複雑になります。

まず、税率8%分の金額を併記していただきます。

また、インボイス非適格のものについても金額を併記していただきます。

こちらの併記の方法は、次の画像をご覧ください。

以上です。

こちらもさほどの手間ではありません。

【法人または個人のお客様】お問い合せ窓口080-7630-0099受付時間 10:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせ